Les sciences sociales appliquées aux changements de comportement individuels, collectifs et organisationnels

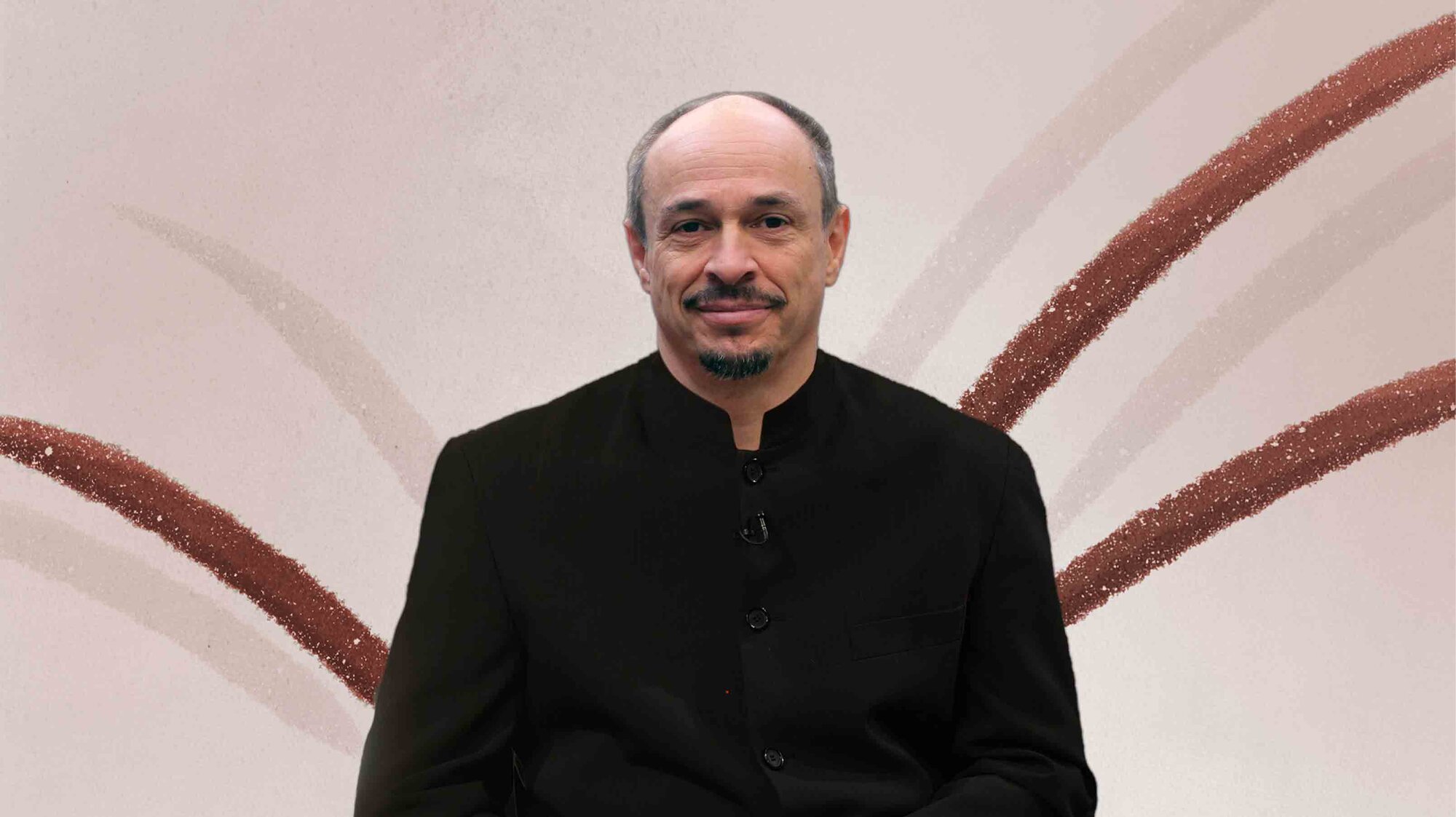

À la croisée des principales sciences des changements de comportement, Stéphane La Branche vous donnera de solides bases de compréhension facteur humain, en tant que moteur et frein aux efforts de transition, et les méthodes pour construire et piloter des stratégies de changement efficaces.

Leçons du Grand Cours 20épisodes

20

épisodes

- 1

Les sciences comportementales de la tran...

22minQuel rôle jouent les sciences comportementales dans les processus de transition ? Pour répondre à cette question, il existe deux piliers essentiels : la subjectivité humaine et les perspectives face au changement. Nous introduirons les notions-clés qui jalonneront l'ensemble du cours.

Acquis :

- Appréhender le rôle des sciences comportementales dans la dynamique et les efforts de transition

- Comprendre le poids de la subjectivité humaine dans les phénomènes de transition

- Consolider les notions d’acceptabilité sociale, de représentations sociales et de dépendance au sentier

- 2

Une brève histoire des sciences sociales...

29minComment les sciences sociales se sont-elles progressivement emparées des enjeux environnementaux et de transition ? Cet épisode retrace l’évolution de ces disciplines sur ces sujets, depuis la création des premiers parcs nationaux en Amérique du Nord au XIXe siècle jusqu’à leur rôle croissant dans les stratégies bas carbone actuelles.

Acquis :

- Connaître le processus d’émergence des sciences sociales dans les enjeux de transition

- Identifier les obstacles rencontrés par les sciences sociales pour s’approprier les questions environnementales au fil du temps

- Repérer les défis que les sciences sociales doivent encore surmonter pour asseoir leur légitimité sur les questions de transition

- 3

La paresse stratégique du cerveau : des ...

24minAutomatisme, habitudes, représentations sociales… Le cerveau utilise diverses stratégies pour économiser de l’énergie. Comment cette « paresse stratégique » influence-t-elle les efforts de transition ? Cet épisode explore les liens entre le fonctionnement cérébral, les représentations sociales du climat et les questions de réticence ou d’appétence au changement.

Acquis :

- Connaître les différentes stratégies d’économie d’énergie du cerveau

- Faire le lien entre le fonctionnement du cerveau, le sentier de la dépendance et les efforts de transition

- Comprendre les enjeux scientifiques des représentations sociales liées au climat et de la diversité des réactions face aux efforts de changement

- 4

Les données scientifiques, moteur ou fre...

28min« La connaissance, c’est le pouvoir. » Mais comprendre les données scientifiques sur le climat suffit-il à passer à l'action ? Comment percevons-nous ces informations, et quel rôle jouent-elles dans nos prises de décision ? Si les données scientifiques nous disent quoi faire ou ne pas faire, reste à déterminer comment agir pour s’emparer concrètement des enjeux climatiques.

Acquis :

- Connaître les bonnes pratiques pour traduire la donnée scientifique en actions, en accompagnement, en politiques publiques

- Appréhender la place de la donnée scientifique dans notre système de décision

- 5

La crise écologique, un facteur de chang...

29minLes négociations internationales sur le climat mettent en lumière non seulement des enjeux écologiques, mais aussi des questions politiques et économiques et des défis scientifiques. Cet épisode explore comment ces négociations révèlent les dynamiques de pouvoir entre les nations. Il montre également dans quelle mesure elles reflètent les représentations sociales et les perceptions culturelles du changement climatique, influençant la capacité des sociétés à se mobiliser face à la crise écologique.

Acquis :

- Comprendre l’influence des dynamiques géopolitiques sur les accords climatiques

- Identifier la place des données scientifiques dans les négociations internationales sur le climat

- Faire le lien entre représentations sociales, perceptions culturelles du changement climatique et capacité des sociétés à se mobiliser face à la crise écologique

- 6

L’écologie à l’épreuve du subjectif

27minSi l’argument écologique peut encourager des changements dans les pratiques quotidiennes, il se heurte à la complexité des processus existants. Quel rôle jouent les perceptions individuelles dans l’adoption de nouvelles pratiques ? Comment soutenir la montée en capacité d’agir des individus ? Quelles opportunités peuvent être saisies pour favoriser des changements durables ? En d’autres termes : comment l’écologie peut-elle cohabiter avec la subjectivité ?

Acquis :

- Explorer les notions de self-efficacy, d’empowerment, et comprendre leur impact sur l’adoption de nouvelles pratiques

- Explorer le rôle des ruptures personnelles et professionnelles comme moteurs potentiels d’un changement de comportement durable

- Analyser l’importance des connexions sensibles à la nature dans l’engagement écologique, par opposition à une approche purement cognitive

- 7

Au-delà des kWh : la sobriété ne va pas ...

32minDans le cadre de la transition énergétique, la sobriété est souvent évoquée, mais est-elle vraiment bien comprise ? Il est essentiel de la distinguer de l’efficacité et de la gestion de l’énergie pour saisir pleinement les freins et les leviers liés à la sobriété de pratiques. Nous verrons que la sobriété n’a rien d’évident et qu’elle se confronte, une fois de plus, à la subjectivité et aux perceptions individuelles face au changement.

Acquis :

- Différencier les concepts de sobriété énergétique, efficacité énergétique et gestion de l’énergie

- Analyser les freins et les moteurs de la sobriété de pratiques

- Comprendre l’impact des effets rebonds sur la consommation énergétique

- 8

Les 7 profils socioénergétiques : pourqu...

30minLe cadre des 7 profils socioénergétiques révèle les diverses manières dont les individus interagissent avec l’énergie et les motivations qui les poussent à “mettre un couvercle sur la marmite”. Si l’argument écologique résonne avec une partie de la population, la majorité des individus réagit à d’autres facteurs qu’il est essentiel de prendre en compte. Explorez ces 7 profils et analysez leurs implications pour orienter efficacement les campagnes de sensibilisation et encourager les changements de comportement.

Acquis :

- Identifier les 7 principaux profils socio-énergétiques et comprendre comment ces profils influencent l’adoption de comportements sobres

- Explorer l’impact des contextes locaux et culturels sur la répartition des profils socioénergétiques

- Analyser l'importance d'adapter les campagnes de sensibilisation en fonction des motivations spécifiques de chaque profil

- 9

Le facteur humain dans la production d’é...

26minSi le développement des énergies renouvelables est essentiel pour atteindre les objectifs de transition énergétique, le facteur humain joue un rôle central dans cette dynamique. A travers des exemples concrets, explorez les enjeux sociaux et citoyens qui entourent la production d’énergies renouvelables et levez le voile sur les motivations individuelles et collectives qui favorisent ou freinent leur adoption dans les territoires.

Acquis :

- Comprendre les principaux défis sociaux et culturels liés à l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables

- Identifier les motivations individuelles et collectives qui influencent l’engagement dans des projets de production citoyenne d'énergies renouvelables

- 10

Le facteur humain dans le bâtiment

27minQuelle est l’importance du facteur humain dans le monde du bâtiment ? À l’aide d’exemples concrets, notamment le projet de la Caserne de Bonne à Grenoble, analysez comment les dynamiques sociales, les interactions entre acteurs et les décisions collectives influencent la réussite des projets de construction durable et de rénovation énergétique.

Acquis :

- Comprendre comment, dans la construction durable, l'innovation dans les métiers et les processus peut souvent surpasser les avancées technologiques

- Analyser, dans le contexte de la rénovation énergétique, les défis liés à la décision collective, où se rencontrent des préoccupations, capacités et aspirations divergentes autour d'une même problématique

- 11

Le facteur humain dans la mobilité

32minCe chapitre met en lumière les leviers, obstacles et stratégies nécessaires pour réduire la dépendance à la voiture tout en répondant aux besoins quotidiens des individus. Explorons comment les comportements individuels et les politiques publiques interagissent pour transformer les pratiques de mobilité dans un contexte de transition écologique.

Acquis :

- Comprendre les motivations et perceptions des usagers en matière de mobilité

- Analyser l'évolution des politiques publiques de mobilité

- Identifier les défis spécifiques de la transition vers une mobilité durable

- 12

Le facteur humain dans les organisations

28minCe chapitre explore comment les organisations, publiques et privées, peuvent intégrer les enjeux de transition écologique dans leur fonctionnement. Ensemble, nous analyserons les défis liés aux temporalités, aux modes de gouvernance et à l’innovation, ainsi que les leviers pour surmonter ces obstacles. En comprenant ces dynamiques, nous identifierons comment les organisations peuvent devenir des moteurs efficaces du changement.

Acquis :

- Identifier les tensions entre les temporalités court terme et long terme dans les organisations et leurs impacts sur la transition écologique

- Comprendre comment les modes de gouvernance centralisés et décentralisés influencent la capacité des organisations à agir localement et globalement

- Reconnaître l’importance de la transversalité, de la culture de l’échec et de l’internalisation des compétences pour favoriser l’innovation dans la transition écologique

- 13

Contribuer au changement ? Les apports d...

22minPourquoi est-il si difficile de changer ? Ce chapitre examine comment les sciences comportementales peuvent éclairer et soutenir les processus de transition écologique. À travers cet épisode, nous identifierons les leviers de transformation et les stratégies concrètes pour accompagner les individus, groupes et organisations vers des pratiques durables.

Acquis :

- Comprendre les freins cognitifs et émotionnels au changement individuel et collectif

- Identifier des stratégies comportementales efficaces pour accompagner la transition écologique, comme l’apprentissage progressif et la communication ciblée

- Reconnaître l’importance de rendre le changement désirable et accessible en valorisant des bénéfices concrets et immédiats

- 14

Histoire et enjeux de l’adaptation/malad...

29minExplorons ensemble les concepts d’adaptation et de maladaptation au changement climatique, en nous appuyant sur une perspective historique et des exemples concrets. Nous distinguerons les notions d’adaptation et de maladaptation de la notion d’atténuation, tout en mettant en lumière les spécificités et les défis inhérents à la planification et à la mise en œuvre de stratégies d’adaptation.

Acquis :

- Comprendre la différence entre les notions d’adaptation et d’atténuation

- Identifier les risques de maladaptation

- Analyser les défis territoriaux et organisationnels de l’adaptation

- 15

Le facteur humain dans les stratégies te...

28minQuel est le rôle du facteur humain dans l’élaboration des stratégies territoriales et institutionnelles d’adaptation au changement climatique ? Nous mettrons en lumière les tensions entre ambitions scientifiques, contraintes institutionnelles et politiques, ainsi que la complexité des dynamiques territoriales dans la mise en œuvre de mesures concrètes.

Acquis :

- Analyser les défis institutionnels et politiques des stratégies territoriales

- Évaluer l’impact des interactions entre acteurs locaux dans les stratégies d’adaptation

- Comprendre l’importance d’approches adaptées aux spécificités territoriales

- 16

Comment faire entrer le facteur humain d...

27minSi les sciences naturelles disposent de méthodologies éprouvées pour anticiper les impacts climatiques, la complexité et la subjectivité des comportements humains rendent leur modélisation plus difficile. Dans ce chapitre, nous explorerons comment intégrer le facteur humain dans les scénarios d’écologie politique, en particulier dans les exercices de prospective et de modélisation.

Acquis :

- Identifier les limites et les défis de la modélisation des comportements humains

- Comprendre comment intégrer les sciences sociales dans la prospective

- Évaluer les leviers d’action concrets dans les scénarios de transition

- 17

Prospective et modélisation du facteur h...

27minL’écologie politique, distincte des partis politiques, interroge les modes d’organisation collective pour répondre aux défis climatiques et écologiques. Cela inclut des questions sur la gouvernance, les inégalités, la biodiversité et la démocratie dans un contexte de transition sociétale. En s’appuyant sur les travaux de Dominique Bourg, nous explorerons dans ce chapitre plusieurs scénarios d’organisation politique en réponse à ces défis.

Acquis :

- Comparer les grands scénarios d’écologie politique

- Analyser l’évolution des perceptions face aux scénarios d’écologie politique

- Évaluer les défis de mise en œuvre des politiques publiques

- 18

Imaginaires et narrations : de la catast...

30minLe rôle des imaginaires et des narrations est clé dans la perception des enjeux climatiques et dans l’orientation des comportements individuels et collectifs. Nous analyserons l’influence des récits catastrophistes sur la psychologie humaine et explorerons des approches de communication diversifiées autour de la transition écologique et des alternatives narratives pour inspirer des actions positives.

Acquis :

- Analyser l’impact des récits catastrophistes sur les comportements humains

- Découvrir des alternatives narratives pour inspirer l’action

- Comprendre l’importance de transformer les imaginaires collectifs pour favoriser la transition

- 19

Quel avenir pour les sciences comporteme...

29minLes sciences comportementales sont devenues un pilier crucial pour comprendre et accompagner les changements nécessaires à la transition écologique. Nous examinerons dans ce chapitre les défis qu’elles rencontrent encore aujourd’hui et leur avenir dans un monde confronté à des crises climatiques et environnementales d’origine anthropique.

Acquis :

- Explorer le potentiel des sciences comportementales pour passer de la compréhension à l’action

- Identifier les défis et les opportunités d’une approche transdisciplinaire

- Réfléchir à l’avenir des sciences comportementales dans les transitions

- 20

Le grand wrap up : que peut-on conclure ...

26minDans ce chapitre, nous reviendrons sur les idées principales explorées tout au long du cours et mettrons en lumière la nécessité d’une transition qui dépasse les enjeux écologiques pour devenir une transformation civilisationnelle. Nous explorerons quelques dernières pistes pour engager des changements à la fois individuels, organisationnels et systémiques.

Acquis :

- Récapituler les freins cognitifs et sociaux au changement

- Explorer des solutions diversifiées pour une transition systémique

- Cultiver des imaginaires positifs et mobilisateurs pour l’avenir

À la croisée de principales sciences des changements de comportement, cette masterclass novatrice vous donnera de solides bases de compréhension facteur humain, en tant que moteur et frein aux efforts de transition, et les méthodes pour élaborer des stratégies de changement efficaces.

En matière de transition écologique par exemple, quelle part les informations rationnelles jouent-elles vraiment dans nos décisions quotidiennes ou dans le

...afficher plusDurée du cours: 20 leçons vidéos (10h)

Catégories: Adaptation et systémique

Ce que je vais apprendre dans cette formation

Mieux comprendre l’importance capitale des sciences comportementales dans les efforts de transition

Maîtriser les différentes notions sociologiques pertinentes aux efforts de changements et de transition

Comprendre les facteurs qui influencent nos comportements quotidiens, en matière de changement ou de résistance au changement à l’échelle individuelle et collective

Construire une capacité de discernement sur la place des leviers techniques et des arguments scientifiques dans la transition écologique

Appréhender la diversité des grands enjeux humains dans la transition à travers de nombreux exemples sectoriels inspirants

Saisir la nature des interactions subjectives humains-énergie/climat/environnement et l’intégrer dans son savoir-faire en matière de conduite du changement

Concevoir des stratégies de transitions adaptées au facteur humain, capables de déverrouiller les freins et de mobiliser les moteurs individuels

Nos autres grands cours

Adaptation et systémique

Chargement...

Nos autres mentors

Les professeurs

Sator

Chargement...

Questions fréquentes

Formez vous avec Sator, montez en vision et en compétences

Développez les compétences stratégiques de vous ou de vos collaborateurs grâce à nos formations captivantes et faciles à déployer.